揚輝荘の続き。

北園は入場無料の池泉式回遊庭園である。

中央の池にかかるのが、修学院離宮の千歳橋の写しと言われる白雲橋。検索して見たら

ほんと、そっくり!これは今で言うパ○○か!?(笑)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これも屋根付き橋だな。両岸に近い部分があずまやになっていて渡り廊下でつないだような形をしている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

白木の柱、欄干。北側のベンチが造りつけられている。床は黒っぽい石タイルの四半張り。

北側のあずまや部分の天井には祐民が描いたという龍の絵がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

白木の擬宝珠は、布で包んでひもでしばったような柔らかい形。こんな素敵な擬宝珠見たことない!

擬宝珠ってもともとこんな風に布をかぶせたものだったのか?とふと思った。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

渡り廊下部分は立入禁止。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

少しして気づいたのだが、欄干が張り出しているのは北側のあずまやのみで南側にはない。

白雲橋はぱっと見左右対称と思ってしまうが、よく見ると二つのあずまやは形も造りも違っている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

北側は壁が全くなく柱で屋根を支えているのに対し、南側のは4面の壁に火頭窓風の開口部が

明けられていて、池に面した側の開口部には下部に波型の木製の格子がつけられている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

こちらは節の多い磨き丸太が多用されていたりして数奇屋っぽい趣。南側は社寺風か。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

こうして見ていくと、他にもいろいろ違っている。なんだか、間違い探しのクイズみたいだが(笑)。

屋根はどちらも宝形造だと思っていたら、北側は短いながらも棟があり、寄棟造りとなっているし、

南側は宝形ながら軒の端が切り欠かれている。天井もこちらは網代だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まだある。土台の石積みの積み方を見ると、北側はほぼ水平に積まれているのに対し、

南側は斜めになっている。あえて違えてあることは一目瞭然。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

共通するのは緑色の屋根瓦のみというくらい、見れば見るほど違っている。不思議だなぁ。。。

・・・ははぁ、これは、両岸を結んだ橋ではなく、南側の数奇屋っぽいあずまやがメインで(又は逆)、

そこへ渡るための橋と前室なんじゃないか?そう見れば、左右非対称の謎も納得できそうだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(もしかすると常識なのかも・・・?)

さて、円形野外ステージの隅のほうにこんな小屋があった。聴松閣や揚輝荘座敷と同様、ベンガラ色の

壁をもつ小さな建物だ。物置か、納屋か?壁の下半分はざっくりした網代となっており、木肌の具合

からすると結構古そうだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

端の方から覗き込んでみると、土壁にアーチが見えた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

資料にも記載がないのだが、敷地内のどこかにあった建物の残り部材を集めて、お庭用の作業小屋を

作った、というところだろうか。

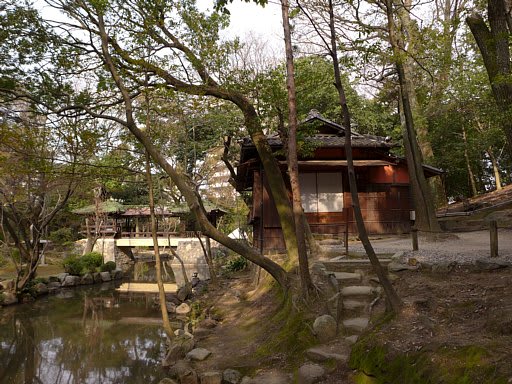

そして池のほとりの石組み土台の上に建つこの建物は、三賞亭。これは大正7年に移築された煎茶茶室。

揚輝荘で最初の建物とか。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

池の上に浮かんだコテージのように、窓から庭園の木々や白雲橋が一望できる。

最高のロケーション!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかしここも内部への立入はできないので、反対側の窓から覗き込むのみ。。。

庭の石段に使われている円盤状の石は、南洋の石臼の石だと、お庭の手入れをしていたおっちゃんが

教えてくれた。これも祐民コレクションか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まだわずかに残っていた桜も楽しむことができた。

無料でこんなお庭で建物を眺めながらゆっくり散歩できるとは、いいなぁ~。

ああ来てよかった!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

続く。

北園は入場無料の池泉式回遊庭園である。

中央の池にかかるのが、修学院離宮の千歳橋の写しと言われる白雲橋。検索して見たら

ほんと、そっくり!これは今で言うパ○○か!?(笑)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これも屋根付き橋だな。両岸に近い部分があずまやになっていて渡り廊下でつないだような形をしている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

白木の柱、欄干。北側のベンチが造りつけられている。床は黒っぽい石タイルの四半張り。

北側のあずまや部分の天井には祐民が描いたという龍の絵がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

白木の擬宝珠は、布で包んでひもでしばったような柔らかい形。こんな素敵な擬宝珠見たことない!

擬宝珠ってもともとこんな風に布をかぶせたものだったのか?とふと思った。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

渡り廊下部分は立入禁止。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

少しして気づいたのだが、欄干が張り出しているのは北側のあずまやのみで南側にはない。

白雲橋はぱっと見左右対称と思ってしまうが、よく見ると二つのあずまやは形も造りも違っている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

北側は壁が全くなく柱で屋根を支えているのに対し、南側のは4面の壁に火頭窓風の開口部が

明けられていて、池に面した側の開口部には下部に波型の木製の格子がつけられている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

こちらは節の多い磨き丸太が多用されていたりして数奇屋っぽい趣。南側は社寺風か。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

こうして見ていくと、他にもいろいろ違っている。なんだか、間違い探しのクイズみたいだが(笑)。

屋根はどちらも宝形造だと思っていたら、北側は短いながらも棟があり、寄棟造りとなっているし、

南側は宝形ながら軒の端が切り欠かれている。天井もこちらは網代だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まだある。土台の石積みの積み方を見ると、北側はほぼ水平に積まれているのに対し、

南側は斜めになっている。あえて違えてあることは一目瞭然。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

共通するのは緑色の屋根瓦のみというくらい、見れば見るほど違っている。不思議だなぁ。。。

・・・ははぁ、これは、両岸を結んだ橋ではなく、南側の数奇屋っぽいあずまやがメインで(又は逆)、

そこへ渡るための橋と前室なんじゃないか?そう見れば、左右非対称の謎も納得できそうだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(もしかすると常識なのかも・・・?)

さて、円形野外ステージの隅のほうにこんな小屋があった。聴松閣や揚輝荘座敷と同様、ベンガラ色の

壁をもつ小さな建物だ。物置か、納屋か?壁の下半分はざっくりした網代となっており、木肌の具合

からすると結構古そうだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

端の方から覗き込んでみると、土壁にアーチが見えた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

資料にも記載がないのだが、敷地内のどこかにあった建物の残り部材を集めて、お庭用の作業小屋を

作った、というところだろうか。

そして池のほとりの石組み土台の上に建つこの建物は、三賞亭。これは大正7年に移築された煎茶茶室。

揚輝荘で最初の建物とか。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

池の上に浮かんだコテージのように、窓から庭園の木々や白雲橋が一望できる。

最高のロケーション!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかしここも内部への立入はできないので、反対側の窓から覗き込むのみ。。。

庭の石段に使われている円盤状の石は、南洋の石臼の石だと、お庭の手入れをしていたおっちゃんが

教えてくれた。これも祐民コレクションか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まだわずかに残っていた桜も楽しむことができた。

無料でこんなお庭で建物を眺めながらゆっくり散歩できるとは、いいなぁ~。

ああ来てよかった!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

続く。