5月の沖縄の連載を終えたところだけど、前回の沖縄旅から2ヶ月もしないうちに仕事で沖縄へ行く機会が

あったので自腹で延泊、前回時間がなくて行けなかったおきみゅー(沖縄県立博物館・美術館)に行ってきた。

ついでなので続けて書いてしまおう(笑)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まず朝イチ、9時のオープンと同時に入ろうと、事前に調べておいたバスを待つ。・・・・が、来ない。

なんで!?遅れてるのかも?バス停の時刻表にも書いてあるし曜日もあっているし、、、しかし15分も

遅れないよな・・・スマホで再検索して次のバスを調べ、数種類の系統のバスをチェック、どれか来るだろうと

待つが、全然来ない・・・なんで??わけわからん。。。旅先のバスはこれだから困る。泣きそうになりながら

近くにいた人に尋ねたら、その人はツアーバスの方で、30分くらいうろうろしながら待っている私に

同情してくれて、「うちのバスに乗っていきなさい。美術館で下ろしてあげる」と。え~っ、いいの!?

そのツアーはいくつかのグスクや戦跡をめぐって専門家が解説するという日帰りバスツアーだったらしく、

バス発車後に行われたツアー趣旨と行程の説明を聞いていたら(配布資料までもらってしまって)、

なんかそっちに参加したくなってしまった・・・が、なぜかガイドついでで私のことを「美術館に行きたいのに

バスが来なくて困っていた方がいたので乗ってもらいました」などと紹介されマイクまで渡され(爆)

自己紹介をどうぞ、なんて言われてしまい、なんちゅう展開!?と思いながらも、この大らかさが面白くて、

マイクで「大阪から来ています、困っていて本当に助かりました、ありがとうございます」などと挨拶して、

ちょうど博物館前についたのでペコペコお辞儀をしながら下車したのだった(爆)。

今度機会があったら、現地バスツアーを調べて参加してみようかな。

さて予定より1時間遅れで着いたおきみゅーは強い日差しの下、グスク(城)を思わせる姿で鎮座していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

石本建築事務所・二基建築設計室共同企業体による設計、2007(平成19)年竣工。

やはりグスクをイメージした設計だというが、県の予算不足のためにコンペ受賞時の案とはかなり違った形に

設計し直されたようだ。外壁は琉球石灰岩を使用する代わりにホワイトセメントに砕いた琉球石灰岩を混ぜた

ものに変更したり、建物の規模もずいぶん縮小されたという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

コンペ案の載っているサイト→こちら

しかし、現おきみゅーは本当にカッコイイ!元のプランの完成した姿と見比べることはもちろんかなわないが、

結果的にこちらの方がよかったのではないか!?

プリンのような台形のフォルムはモダンでクール、角丸の穴が並ぶ透かしブロックのようなダブルスキンの表皮は

涼しげで、「映える」空間となっているし、それでいてぱっと見てグスクとわかる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

中央の吹抜のロビーを挟んで左が博物館、右が美術館。はじめ美術館を見ようと思っていたのだが、結構

ボリュームのありそうな企画展だったため、このあと他にも見に行きたいところがあるし、博物館の常設展だけ

見ることに。そちらもちょっと端折って見たのだが結構おもしろかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

沖縄の地質に関する展示は、実際にそれぞれの地域で産出する石がたくさん展示されており、また沖縄独特の

地形の呼び名についても模型で解説されていてわかりやすい。。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

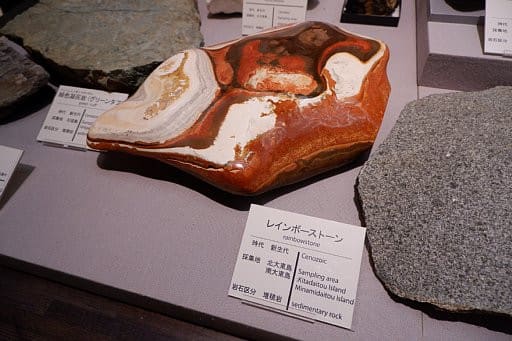

大東島ではこんな「レインボーストーン」なる石が産出するらしく、それを見に大東島へ行ってみたいと思ったり。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これは沖縄産ではなかったかも(?)だが、ブラックライトを当てると光る石の展示。「石膏」も光るのか!

少し前に、「北海道石」というのが新鉱物に認定されたというニュースがあったな。それも見てみたい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

戦前沖縄にあった県営鉄道の路線図。走っている列車や駅の写真も展示されていた。

今のゆいレールよりもずっと広範囲で、本格的な鉄道が走っていたんだなぁ!もちろん痕跡は残っていないだろうが・・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その他にも興味深い展示がたくさんあったが、浦添市美術館へ行くバスの時間が迫っている。。。

ふと、沖縄の染織に関する面白そうな講演会のチラシを見つけ、日時を見ると今日の午後じゃないの!

あぁ~しまった、午前中に浦添へ行けばよかったなぁ・・・しかし是非聞きたいテーマだし偶然にも今日とは。

博物館の常設展も当日なら再入場できるというので、14時にまた戻ってくることにしたのだった。

これはトイレの色ガラス窓。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

とってもきれい!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、浦添市美術館の方、博物館前からバスに乗って浦添まで20分程度で行けるはずだったのだが、

さすがに観光シーズンの沖縄、道路はひどい渋滞・・・ちびちびとしか動かないバス。でも今回レンタカーに

しなくてよかった。自分で運転だと絶対眠くなっている。。。まぁそれでも何とか40分くらいかかって

前回も来た浦添市美術館へ到着。展望塔の上から見たあの八角形ドームを、今度は下から見上げる。

こちらはエントランスホールの天井。間接照明のようにやわらかく浮かび上がる八角形。おぉ、これか・・・

ここは2階建てになっていて、ぐるりと回廊が回っている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

上から見るとコテージのように塔のある屋根がいくつも並んでいたが、下の建物は全部つながっている。

展示室はそれほど広くなく、準備中の部屋もあったので展示はそれほど多くなかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

浦添市美術館では漆器のコレクションを多数所蔵している。

沖縄では琉球王朝時代から漆芸文化があり、1609年に薩摩藩が侵攻してくるまでの「古琉球」時代、

幕藩体制に組み込まれた「近世琉球」時代、王国解体後沖縄県となって戦前までの時代、「アメリカ世」と

よばれる戦後復興期、そして1972年日本復帰以降、と、それぞれの時代における琉球漆器の流行や

特徴などを解説してありとても勉強になった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

王朝時代には漆器製作を管轄する役所である「貝摺奉行所」が設置され、中国皇帝や日本の将軍・諸大名への

献上品や王家御用の漆器が製作された。貝摺奉行所はのちに織物や紅型などその他の工芸のデザイン部門の

役割も担ったらしい。

沖縄県設置により廃止され、それ以降は民間で製作されるようになった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

夜光貝の貝殻を薄く削って螺鈿の材料にする。「貝摺」の名はこれに由来するのだな。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

樹液を採るために傷をつけられた漆の木の実物展示。肌の弱い人は近づくと危険!?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

比較的新しい時代の漆器に素敵なデザインのものがあった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

螺鈿以外の加飾法、沈金、箔絵、堆金、堆朱などの説明もあり、実際に触ってみられる展示で

仕上がりの凹凸も分かるのがよかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

このあとおきみゅーへ戻って参加した午後の講演会は期待通りとても興味深く、その後常設展も再度入場して

見学することができた。う~ん、充実!

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

続く。

あったので自腹で延泊、前回時間がなくて行けなかったおきみゅー(沖縄県立博物館・美術館)に行ってきた。

ついでなので続けて書いてしまおう(笑)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まず朝イチ、9時のオープンと同時に入ろうと、事前に調べておいたバスを待つ。・・・・が、来ない。

なんで!?遅れてるのかも?バス停の時刻表にも書いてあるし曜日もあっているし、、、しかし15分も

遅れないよな・・・スマホで再検索して次のバスを調べ、数種類の系統のバスをチェック、どれか来るだろうと

待つが、全然来ない・・・なんで??わけわからん。。。旅先のバスはこれだから困る。泣きそうになりながら

近くにいた人に尋ねたら、その人はツアーバスの方で、30分くらいうろうろしながら待っている私に

同情してくれて、「うちのバスに乗っていきなさい。美術館で下ろしてあげる」と。え~っ、いいの!?

そのツアーはいくつかのグスクや戦跡をめぐって専門家が解説するという日帰りバスツアーだったらしく、

バス発車後に行われたツアー趣旨と行程の説明を聞いていたら(配布資料までもらってしまって)、

なんかそっちに参加したくなってしまった・・・が、なぜかガイドついでで私のことを「美術館に行きたいのに

バスが来なくて困っていた方がいたので乗ってもらいました」などと紹介されマイクまで渡され(爆)

自己紹介をどうぞ、なんて言われてしまい、なんちゅう展開!?と思いながらも、この大らかさが面白くて、

マイクで「大阪から来ています、困っていて本当に助かりました、ありがとうございます」などと挨拶して、

ちょうど博物館前についたのでペコペコお辞儀をしながら下車したのだった(爆)。

今度機会があったら、現地バスツアーを調べて参加してみようかな。

さて予定より1時間遅れで着いたおきみゅーは強い日差しの下、グスク(城)を思わせる姿で鎮座していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

石本建築事務所・二基建築設計室共同企業体による設計、2007(平成19)年竣工。

やはりグスクをイメージした設計だというが、県の予算不足のためにコンペ受賞時の案とはかなり違った形に

設計し直されたようだ。外壁は琉球石灰岩を使用する代わりにホワイトセメントに砕いた琉球石灰岩を混ぜた

ものに変更したり、建物の規模もずいぶん縮小されたという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

コンペ案の載っているサイト→こちら

しかし、現おきみゅーは本当にカッコイイ!元のプランの完成した姿と見比べることはもちろんかなわないが、

結果的にこちらの方がよかったのではないか!?

プリンのような台形のフォルムはモダンでクール、角丸の穴が並ぶ透かしブロックのようなダブルスキンの表皮は

涼しげで、「映える」空間となっているし、それでいてぱっと見てグスクとわかる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

中央の吹抜のロビーを挟んで左が博物館、右が美術館。はじめ美術館を見ようと思っていたのだが、結構

ボリュームのありそうな企画展だったため、このあと他にも見に行きたいところがあるし、博物館の常設展だけ

見ることに。そちらもちょっと端折って見たのだが結構おもしろかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

沖縄の地質に関する展示は、実際にそれぞれの地域で産出する石がたくさん展示されており、また沖縄独特の

地形の呼び名についても模型で解説されていてわかりやすい。。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大東島ではこんな「レインボーストーン」なる石が産出するらしく、それを見に大東島へ行ってみたいと思ったり。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これは沖縄産ではなかったかも(?)だが、ブラックライトを当てると光る石の展示。「石膏」も光るのか!

少し前に、「北海道石」というのが新鉱物に認定されたというニュースがあったな。それも見てみたい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

戦前沖縄にあった県営鉄道の路線図。走っている列車や駅の写真も展示されていた。

今のゆいレールよりもずっと広範囲で、本格的な鉄道が走っていたんだなぁ!もちろん痕跡は残っていないだろうが・・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その他にも興味深い展示がたくさんあったが、浦添市美術館へ行くバスの時間が迫っている。。。

ふと、沖縄の染織に関する面白そうな講演会のチラシを見つけ、日時を見ると今日の午後じゃないの!

あぁ~しまった、午前中に浦添へ行けばよかったなぁ・・・しかし是非聞きたいテーマだし偶然にも今日とは。

博物館の常設展も当日なら再入場できるというので、14時にまた戻ってくることにしたのだった。

これはトイレの色ガラス窓。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

とってもきれい!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、浦添市美術館の方、博物館前からバスに乗って浦添まで20分程度で行けるはずだったのだが、

さすがに観光シーズンの沖縄、道路はひどい渋滞・・・ちびちびとしか動かないバス。でも今回レンタカーに

しなくてよかった。自分で運転だと絶対眠くなっている。。。まぁそれでも何とか40分くらいかかって

前回も来た浦添市美術館へ到着。展望塔の上から見たあの八角形ドームを、今度は下から見上げる。

こちらはエントランスホールの天井。間接照明のようにやわらかく浮かび上がる八角形。おぉ、これか・・・

ここは2階建てになっていて、ぐるりと回廊が回っている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

上から見るとコテージのように塔のある屋根がいくつも並んでいたが、下の建物は全部つながっている。

展示室はそれほど広くなく、準備中の部屋もあったので展示はそれほど多くなかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

浦添市美術館では漆器のコレクションを多数所蔵している。

沖縄では琉球王朝時代から漆芸文化があり、1609年に薩摩藩が侵攻してくるまでの「古琉球」時代、

幕藩体制に組み込まれた「近世琉球」時代、王国解体後沖縄県となって戦前までの時代、「アメリカ世」と

よばれる戦後復興期、そして1972年日本復帰以降、と、それぞれの時代における琉球漆器の流行や

特徴などを解説してありとても勉強になった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

王朝時代には漆器製作を管轄する役所である「貝摺奉行所」が設置され、中国皇帝や日本の将軍・諸大名への

献上品や王家御用の漆器が製作された。貝摺奉行所はのちに織物や紅型などその他の工芸のデザイン部門の

役割も担ったらしい。

沖縄県設置により廃止され、それ以降は民間で製作されるようになった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

夜光貝の貝殻を薄く削って螺鈿の材料にする。「貝摺」の名はこれに由来するのだな。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

樹液を採るために傷をつけられた漆の木の実物展示。肌の弱い人は近づくと危険!?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

比較的新しい時代の漆器に素敵なデザインのものがあった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

螺鈿以外の加飾法、沈金、箔絵、堆金、堆朱などの説明もあり、実際に触ってみられる展示で

仕上がりの凹凸も分かるのがよかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このあとおきみゅーへ戻って参加した午後の講演会は期待通りとても興味深く、その後常設展も再度入場して

見学することができた。う~ん、充実!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

続く。