2019年夏の新潟の続き。

鍋茶屋ランチのあと仲居さんに案内していただいての館内見学、最大の見どころはやっぱりこの応接室!!

部屋に踏み込むとまず驚くのが、濃い陰影を作っている天井いちめんの漆喰レリーフ!うわぁ!ゴージャス!!

円弧と直線のみでできた四葉の連続模様。

![]()

全体的に和風の建物の中に一部だけ洋風でつくられたこの応接室は、ヨーロッパを外遊した3代目がイタリアから

職人を連れてきて、材料もイタリアから持ち込んで造ったという。1932(昭和7)年完成。

![]()

カーテンボックス付きの窓に厚みのある織物のカーテンがかかることで、本格的な洋室らしさが増しているな。

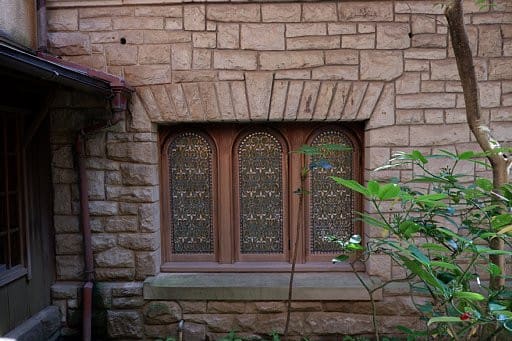

右手には、三連アーチの並ぶ窓。何か細かい模様が・・・

![]()

重厚な木製の窓枠にはまっているのは、ステンドグラスだ!

![]()

おぉ!私の好きな色合い。水色にオレンジ色のアクセントが映える。ぷっくりとした小さな丸も、キラキラ宝石の

ようできれいだなぁ!!

![]()

ひとつひとつ手作りで作られたと見える金物も素敵。

![]()

左手奥には大理石のマントルピースが見える。ピンク色の大理石は確かにイタリア産にある色だな。

![]()

近寄ってみると、細かい模様が彫られている。葉っぱのように見える部分もあるが、何の模様なのか全く分からず。

![]()

これは暖炉ではなくストーブ置き場だったのだろう、内側はタイルが貼られ、煙突はない。

![]()

大理石の部分の上は両側に円柱が立っていて、その基部にもまたよく分からない模様が彫られている。

![]()

やわらかな光に浮かび上がる、織物の陰影。

![]()

インテリアにテキスタイル、ファブリックの果たす役割は大きいのだ。

![]()

![]()

独特の意匠が見られるキャビネット。

![]()

このパターンは部屋のあちこちに繰り返されていることに気づく。壁の腰板、ドア、他の調度品・・・・

そしてマントルピース上の円柱の模様もこのパターンが含まれているな。

![]()

![]()

この洋室の応接室の毛深さというか濃厚さというか、日本人っぽくない感じがする。。。イタリアの職人を

連れて来て造ったというのが何となく納得がいく。

![]()

そしてこの部屋の外壁は・・・中世の古城を思わせるこんな石積み風。あのステンドグラスのはまった

三連アーチの窓が見える。石は積まれているのではなく貼られているのだが、キーストン風の意匠など

おしゃれだな。

![]()

しかし、ここから上を仰ぎ見た時にこの建物の面白さを感じる。

ここの2階は完全な和室なのだ!しかも欄干の回ったベランダ付きの和室が丸々、石積み風の応接室の上に

「ポン」と載っているのだ!

![]()

そしてさらに驚いたことに、まだその上にも和室が載っている!!なんと3階建てだったのだ!

1階が洋室、2階、3階が和室。

![]()

石貼りの応接室の向かいにある「十四番の間」は、大火のあと1910(明治43)年に再建された当初の建物。

突飛な意匠などは見られず、落ち着いた大広間である。

![]()

![]()

欄間はよく見ると、かわいらしいコウモリがひらひらと(笑)

![]()

青々と茂る木々。間取り図がないのでどっち向いているのかさっぱり分からないが(苦笑)

手前にはカエデの木もあり、秋には紅葉、冬には雪景色と季節ごとの表情を楽しめるだろう。

![]()

廊下から池の上に張り出して設けられた涼み台。

夏の夜、酔ってしまったらちょっと外へ出てここで涼しい風に当たる・・・あぁ風流だねぇ~~虫がいなければ(汗)

![]()

続く。

鍋茶屋ランチのあと仲居さんに案内していただいての館内見学、最大の見どころはやっぱりこの応接室!!

部屋に踏み込むとまず驚くのが、濃い陰影を作っている天井いちめんの漆喰レリーフ!うわぁ!ゴージャス!!

円弧と直線のみでできた四葉の連続模様。

全体的に和風の建物の中に一部だけ洋風でつくられたこの応接室は、ヨーロッパを外遊した3代目がイタリアから

職人を連れてきて、材料もイタリアから持ち込んで造ったという。1932(昭和7)年完成。

カーテンボックス付きの窓に厚みのある織物のカーテンがかかることで、本格的な洋室らしさが増しているな。

右手には、三連アーチの並ぶ窓。何か細かい模様が・・・

重厚な木製の窓枠にはまっているのは、ステンドグラスだ!

おぉ!私の好きな色合い。水色にオレンジ色のアクセントが映える。ぷっくりとした小さな丸も、キラキラ宝石の

ようできれいだなぁ!!

ひとつひとつ手作りで作られたと見える金物も素敵。

左手奥には大理石のマントルピースが見える。ピンク色の大理石は確かにイタリア産にある色だな。

近寄ってみると、細かい模様が彫られている。葉っぱのように見える部分もあるが、何の模様なのか全く分からず。

これは暖炉ではなくストーブ置き場だったのだろう、内側はタイルが貼られ、煙突はない。

大理石の部分の上は両側に円柱が立っていて、その基部にもまたよく分からない模様が彫られている。

やわらかな光に浮かび上がる、織物の陰影。

インテリアにテキスタイル、ファブリックの果たす役割は大きいのだ。

独特の意匠が見られるキャビネット。

このパターンは部屋のあちこちに繰り返されていることに気づく。壁の腰板、ドア、他の調度品・・・・

そしてマントルピース上の円柱の模様もこのパターンが含まれているな。

この洋室の応接室の毛深さというか濃厚さというか、日本人っぽくない感じがする。。。イタリアの職人を

連れて来て造ったというのが何となく納得がいく。

そしてこの部屋の外壁は・・・中世の古城を思わせるこんな石積み風。あのステンドグラスのはまった

三連アーチの窓が見える。石は積まれているのではなく貼られているのだが、キーストン風の意匠など

おしゃれだな。

しかし、ここから上を仰ぎ見た時にこの建物の面白さを感じる。

ここの2階は完全な和室なのだ!しかも欄干の回ったベランダ付きの和室が丸々、石積み風の応接室の上に

「ポン」と載っているのだ!

そしてさらに驚いたことに、まだその上にも和室が載っている!!なんと3階建てだったのだ!

1階が洋室、2階、3階が和室。

石貼りの応接室の向かいにある「十四番の間」は、大火のあと1910(明治43)年に再建された当初の建物。

突飛な意匠などは見られず、落ち着いた大広間である。

欄間はよく見ると、かわいらしいコウモリがひらひらと(笑)

青々と茂る木々。間取り図がないのでどっち向いているのかさっぱり分からないが(苦笑)

手前にはカエデの木もあり、秋には紅葉、冬には雪景色と季節ごとの表情を楽しめるだろう。

廊下から池の上に張り出して設けられた涼み台。

夏の夜、酔ってしまったらちょっと外へ出てここで涼しい風に当たる・・・あぁ風流だねぇ~~虫がいなければ(汗)

続く。