2019年秋の高知の続き。

奈半利の森家住宅は「土佐の交通王」と呼ばれた野村茂久馬の自宅であった。

前までやってきたら、ちょうど「土佐の交通王野村茂久馬展」がこの建物の中で開かれているようだ。

中に入れるのか!ラッキ~!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

奈半利の古い建築としては多分いちばん知られているようだが、実際は代表的な建物とは言えないいかもしれない。

これまで見慣れてきたこの地方に特有な水切瓦は見られず、屋根は入母屋造、通りに面した壁は下見板張り。

しかし2階の縦長窓が洋風っぽかったり間取りが変わっていたりと面白い建物だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

玄関を入って廊下を進んでいくと、、、うわっここは何だ!?家の中なのに離れの便所に渡る外廊下みたいな

雰囲気だ。変わっているなぁ!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

展示をやっている2階へ。

4つの部屋が一列に並んだ変わった間取り。建具を取り払うと長さ9間もの細長いひとつながりの部屋となる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

床脇の床板が2段になっているのが物珍しいな。欄間は冨士山のデザインだった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

展示は2階の3部屋で壁や襖などに写真や説明が貼られショーケースが並べられていて、かなり充実していた。

明治30年、野村茂久馬は高知市で内国通運(株)高知取引店(丸通)に就職、最初は苦労したが次第に手腕を発揮、

近代化の波に乗りながら事業を拡大していく。バス、鉄道、航路、、、そしてデパート、観光、ホテル、、、

現在の高知の運輸、交通、観光のインフラをことごとく彼が育てあげたと言っても過言ではないだろう。

昭和2年には、日本新八景海岸の部で室戸岬がトップ当選し観光ブームが到来するが、これも茂久馬の奮闘の賜物であった。

晩年は四国銀行の頭取も務め、高知経済界の要職についている。政界ともつながっていて、浜口雄幸元首相とは学友、

吉田茂元首相とも懇意の仲。生涯をかけて高知県の発展に絶大な貢献をした方であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この偉大な交通王の生誕150周年を記念して、新たに収集した資料から初めて彼の全貌を明らかにした展示を

旧自邸で開いているのが素晴らしいな!しかしこれだけの内容、ここだけじゃもったいない。高知県内のミュージアム等に

巡回展示すればいいのに!実際どこかでやったのかな?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ガイドの方に図録も頂いて、古い民家を見て回っていると少し会話していると、お好きならこれどうぞと

「奈半利の建築」という厚さ1cmくらいある立派な冊子を下さった。ええっ、ほんとにいいの!?

そして、こちらもどうぞ見て下さいと案内してくれたのは、トイレの色ガラス!!おぉ~~っ

さらに森家の奥様も出てきてくださっていろいろ話していたら「歴史の町並 令和元年版」も頂いた。うれしい~~

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところでこの「奈半利の建築」という冊子、夜に宿の部屋でパラパラ見ていたら、著者が昔知っていた人だったので

驚いた!!ググってみたら高知県立大学の教授になられているとか。

森家での庭の片隅に放置されていた陶器製の便器。。。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

通りに面した下見板張りの壁。縦長窓が4つ並ぶさまは洋館のようにも見えるが、ここの内部は和室だった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

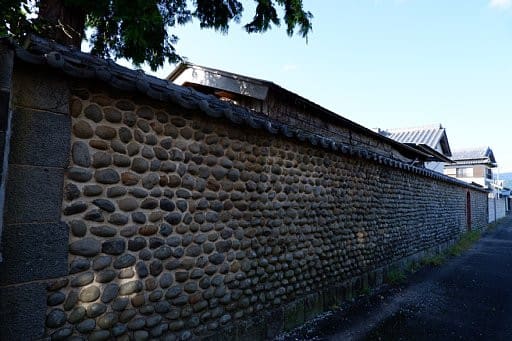

森家住宅の裏側(東側)の石塀もまた素晴らしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

塀に設けられた小さな入口はレンガ積みである。こういうレンガ積みの入口は今回あちこちで見かけた。

さすがに石積みでは造りにくいからだろうな。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

森家住宅は今もお住まいのためいつも公開しているのではないようだ。ちょうど展示期間中に出会ったので

建物も見学できて、展示も見れたうえに資料もいろいろ頂けて本当にラッキーだったな!!

ところで1つ心残りは、ここからもう少し北の方へ行ったところに、藤村製糸株式会社の建物があったのだが、

時間がなくそこまで行けなかったこと。そこは平成17年まで実際に操業していたといい、6段の水切瓦を持つ

大きな繭蔵があり、現在は藤村製糸記念館として一般公開しているらしい。あぁ本当にもう一度行かないとなぁ!

続く。

奈半利の森家住宅は「土佐の交通王」と呼ばれた野村茂久馬の自宅であった。

前までやってきたら、ちょうど「土佐の交通王野村茂久馬展」がこの建物の中で開かれているようだ。

中に入れるのか!ラッキ~!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

奈半利の古い建築としては多分いちばん知られているようだが、実際は代表的な建物とは言えないいかもしれない。

これまで見慣れてきたこの地方に特有な水切瓦は見られず、屋根は入母屋造、通りに面した壁は下見板張り。

しかし2階の縦長窓が洋風っぽかったり間取りが変わっていたりと面白い建物だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

玄関を入って廊下を進んでいくと、、、うわっここは何だ!?家の中なのに離れの便所に渡る外廊下みたいな

雰囲気だ。変わっているなぁ!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

展示をやっている2階へ。

4つの部屋が一列に並んだ変わった間取り。建具を取り払うと長さ9間もの細長いひとつながりの部屋となる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

床脇の床板が2段になっているのが物珍しいな。欄間は冨士山のデザインだった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

展示は2階の3部屋で壁や襖などに写真や説明が貼られショーケースが並べられていて、かなり充実していた。

明治30年、野村茂久馬は高知市で内国通運(株)高知取引店(丸通)に就職、最初は苦労したが次第に手腕を発揮、

近代化の波に乗りながら事業を拡大していく。バス、鉄道、航路、、、そしてデパート、観光、ホテル、、、

現在の高知の運輸、交通、観光のインフラをことごとく彼が育てあげたと言っても過言ではないだろう。

昭和2年には、日本新八景海岸の部で室戸岬がトップ当選し観光ブームが到来するが、これも茂久馬の奮闘の賜物であった。

晩年は四国銀行の頭取も務め、高知経済界の要職についている。政界ともつながっていて、浜口雄幸元首相とは学友、

吉田茂元首相とも懇意の仲。生涯をかけて高知県の発展に絶大な貢献をした方であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この偉大な交通王の生誕150周年を記念して、新たに収集した資料から初めて彼の全貌を明らかにした展示を

旧自邸で開いているのが素晴らしいな!しかしこれだけの内容、ここだけじゃもったいない。高知県内のミュージアム等に

巡回展示すればいいのに!実際どこかでやったのかな?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ガイドの方に図録も頂いて、古い民家を見て回っていると少し会話していると、お好きならこれどうぞと

「奈半利の建築」という厚さ1cmくらいある立派な冊子を下さった。ええっ、ほんとにいいの!?

そして、こちらもどうぞ見て下さいと案内してくれたのは、トイレの色ガラス!!おぉ~~っ

さらに森家の奥様も出てきてくださっていろいろ話していたら「歴史の町並 令和元年版」も頂いた。うれしい~~

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところでこの「奈半利の建築」という冊子、夜に宿の部屋でパラパラ見ていたら、著者が昔知っていた人だったので

驚いた!!ググってみたら高知県立大学の教授になられているとか。

森家での庭の片隅に放置されていた陶器製の便器。。。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

通りに面した下見板張りの壁。縦長窓が4つ並ぶさまは洋館のようにも見えるが、ここの内部は和室だった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

森家住宅の裏側(東側)の石塀もまた素晴らしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

塀に設けられた小さな入口はレンガ積みである。こういうレンガ積みの入口は今回あちこちで見かけた。

さすがに石積みでは造りにくいからだろうな。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

森家住宅は今もお住まいのためいつも公開しているのではないようだ。ちょうど展示期間中に出会ったので

建物も見学できて、展示も見れたうえに資料もいろいろ頂けて本当にラッキーだったな!!

ところで1つ心残りは、ここからもう少し北の方へ行ったところに、藤村製糸株式会社の建物があったのだが、

時間がなくそこまで行けなかったこと。そこは平成17年まで実際に操業していたといい、6段の水切瓦を持つ

大きな繭蔵があり、現在は藤村製糸記念館として一般公開しているらしい。あぁ本当にもう一度行かないとなぁ!

続く。