GWの旧松本家住宅の続き。

貴賓室から食堂を見やると、正面の壁に施された円弧と直線からなるこんな装飾が、強烈なインパクトで

目に飛び込んでくる。すごい!作り付けの棚を含めた壁一面のコンポジション。

どこからともなく音楽が流れてきそうな、デザインだな!

![]()

棚の両脇の柱は天井まで達せず途中で終わっている。

![]()

・・・そういえば、何かこんなデザインの橋があったな。印南町のかえる橋か(笑)。あれは実はアールヌーボーだったのか(爆)

注連縄のような戸棚の引き手。

![]()

テラスへつながる3つのフランス窓。

![]()

フランス窓のカーテンボックスには花形の装飾板がついていて、そこには花鳥の絵が描かれている。

3つの窓と、隣室へつながる2ヶ所の開口部の5ヶ所、すべて違う絵だ。

![]()

これは和田三造という画家の手によるもの。和田三造は、私は全く知らなかったが、黒田清輝に師事した洋画家で、

工芸図案も学び、特に色彩研究で大きな功績を残した人だとか。

![]()

![]()

![]()

![]()

暖炉にも円形のモチーフが。こちらはホールの暖炉のようなクドさはなく軽やか。

![]()

テーブルの上には松本家で使われていた銀食器などが展示されていた。すべて松本家のロゴマーク入り。カッコイイ~~

![]()

廊下の先にトイレがあった。

![]()

元は1室のゆったりしたレストルームだっただろうと思わせるタイル貼りの空間を、細かく仕切り3~4室の個室を

設けてあり、現実的な苦労も垣間見える。

![]()

ホールの奥の大階段から2階へ上がろう。

![]()

階段はやはり一番の見せどころ!

鮮やかな水色が眩しい三枚のステンドグラス!ブドウの木が枝を広げている。

![]()

空と雲の表現や、微妙に違えた色もいいし、この粗密の具合が絶妙で、日本のステンドグラスの素晴らしさを

しみじみと感じさせてくれる。これも和田三造の作とか。

![]()

![]()

そして踊り場の両側の壁には、巨大な和更紗のタペストリーが飾られている。ちょっとくすんだ色になっているが

よく見ると南蛮船や異国情緒あふれる事物が生き生きと描かれている。

![]()

「海の幸」と題されたこのタベストリーは、南蛮貿易で賑わう長崎平戸の風景を描いたものだとか。

![]()

もう一方は「山の幸」という作品で、鉱山、そま、炭焼き、田植えなど山の産業の風景が緻密に描かれている。

![]()

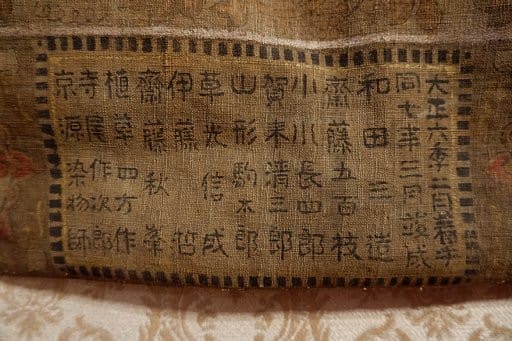

これらのタペストリーも和田三造作ということだが、原画をこの織物に染め付けて仕立てる、という工程には

多くの人が携わったはずで、片隅に書かれた名前は制作に関わった人たちだろう。大正六年の文字も見える。

![]()

あぁこれは国が作った迎賓館ではなく、民間の建築なのである。炭鉱の経営が生み出した富はどれほど大きかったか、

思いを馳せながら、まだまだ見ていく。

続く。

貴賓室から食堂を見やると、正面の壁に施された円弧と直線からなるこんな装飾が、強烈なインパクトで

目に飛び込んでくる。すごい!作り付けの棚を含めた壁一面のコンポジション。

どこからともなく音楽が流れてきそうな、デザインだな!

棚の両脇の柱は天井まで達せず途中で終わっている。

・・・そういえば、何かこんなデザインの橋があったな。印南町のかえる橋か(笑)。あれは実はアールヌーボーだったのか(爆)

注連縄のような戸棚の引き手。

テラスへつながる3つのフランス窓。

フランス窓のカーテンボックスには花形の装飾板がついていて、そこには花鳥の絵が描かれている。

3つの窓と、隣室へつながる2ヶ所の開口部の5ヶ所、すべて違う絵だ。

これは和田三造という画家の手によるもの。和田三造は、私は全く知らなかったが、黒田清輝に師事した洋画家で、

工芸図案も学び、特に色彩研究で大きな功績を残した人だとか。

暖炉にも円形のモチーフが。こちらはホールの暖炉のようなクドさはなく軽やか。

テーブルの上には松本家で使われていた銀食器などが展示されていた。すべて松本家のロゴマーク入り。カッコイイ~~

廊下の先にトイレがあった。

元は1室のゆったりしたレストルームだっただろうと思わせるタイル貼りの空間を、細かく仕切り3~4室の個室を

設けてあり、現実的な苦労も垣間見える。

ホールの奥の大階段から2階へ上がろう。

階段はやはり一番の見せどころ!

鮮やかな水色が眩しい三枚のステンドグラス!ブドウの木が枝を広げている。

空と雲の表現や、微妙に違えた色もいいし、この粗密の具合が絶妙で、日本のステンドグラスの素晴らしさを

しみじみと感じさせてくれる。これも和田三造の作とか。

そして踊り場の両側の壁には、巨大な和更紗のタペストリーが飾られている。ちょっとくすんだ色になっているが

よく見ると南蛮船や異国情緒あふれる事物が生き生きと描かれている。

「海の幸」と題されたこのタベストリーは、南蛮貿易で賑わう長崎平戸の風景を描いたものだとか。

もう一方は「山の幸」という作品で、鉱山、そま、炭焼き、田植えなど山の産業の風景が緻密に描かれている。

これらのタペストリーも和田三造作ということだが、原画をこの織物に染め付けて仕立てる、という工程には

多くの人が携わったはずで、片隅に書かれた名前は制作に関わった人たちだろう。大正六年の文字も見える。

あぁこれは国が作った迎賓館ではなく、民間の建築なのである。炭鉱の経営が生み出した富はどれほど大きかったか、

思いを馳せながら、まだまだ見ていく。

続く。