柳井港からの続き。

防予フェリー、しらきさんで柳井港に到着したら、目の前がJRの柳井港駅である。海上で振り出していた雨は上陸すると

本降りになってきた。。。

![]()

ここは以前にも山陽本線で途中下車したことがあって、ここから船に乗りたいと思って船着場を眺めていたのだった。

ターミナルの建物は直近で建て直したのかな。まだまだ使うということ。

![]()

列車が来るまで少し時間があったので周辺をうろうろ。

![]()

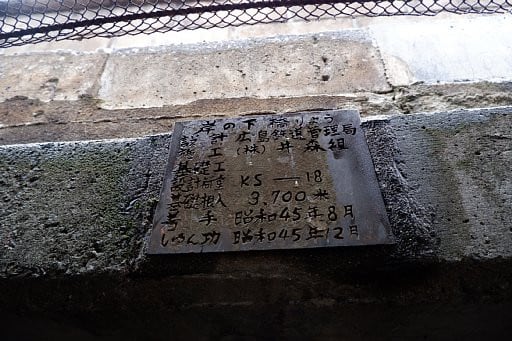

「岸の下橋りょう」、昭和45年8月着手、12月しゅん功。早いな!元は水路を跨ぐ橋だったが暗渠化して

人道としたようだ。

![]()

古い石積み橋台は山陽本線開通時のものと見える。その上に載っているコンクリートの部分や、増築部分の橋台などが

1970(昭和45)年に作られたのだろう。

![]()

![]()

ひと駅だけ列車で移動。

![]()

柳井駅。

![]()

この昭和の駅舎も好きな部類だ。

![]()

駅から1kmほど歩いたところに伝建地区がある。前回もちょろっと歩いたが・・・正直言ってあまりぱっとしなかった。

![]()

それは修景されすぎている感があるのと、地区が広い割に公開している家が少ないからかな。。。

自然な雰囲気の建物ほど、中を見てみたい。

![]()

お土産屋が数軒のみ。今回雨が降っているのもあり観光客は少なく寂しい・・・

やっぱり元々ずっとそこでやっている老舗や、地域の産業に新しいセンスを取り入れた店、地域の人々が通う飲食店などが

たくさん集まっているほど楽しいものだ。

![]()

![]()

少々見栄えが悪くても実際に使っていたリアリティのある建物には惹かれる。

![]()

天明年間(1780年代)に高田伝兵衛が作り出したという甘露醤油が醸造されていた、佐川醤油蔵。

ちょっとのぞいてみることに。

![]()

![]()

和小屋で支えられた中央の屋根の下に、間をあけず少し緩やかな勾配の下屋がつく形だ。

展示兼販売スペースとなっているが、佐川醤油のサイト(→こちら)によると、今もこの蔵で杉の三十石桶で伝統製法により

醤油を醸造していると書かれている。奥にある桶は実際に醤油を仕込んでいるものなのだろうか。それとも別の棟の

ことだろうか。

![]()

続く。

防予フェリー、しらきさんで柳井港に到着したら、目の前がJRの柳井港駅である。海上で振り出していた雨は上陸すると

本降りになってきた。。。

ここは以前にも山陽本線で途中下車したことがあって、ここから船に乗りたいと思って船着場を眺めていたのだった。

ターミナルの建物は直近で建て直したのかな。まだまだ使うということ。

列車が来るまで少し時間があったので周辺をうろうろ。

「岸の下橋りょう」、昭和45年8月着手、12月しゅん功。早いな!元は水路を跨ぐ橋だったが暗渠化して

人道としたようだ。

古い石積み橋台は山陽本線開通時のものと見える。その上に載っているコンクリートの部分や、増築部分の橋台などが

1970(昭和45)年に作られたのだろう。

ひと駅だけ列車で移動。

柳井駅。

この昭和の駅舎も好きな部類だ。

駅から1kmほど歩いたところに伝建地区がある。前回もちょろっと歩いたが・・・正直言ってあまりぱっとしなかった。

それは修景されすぎている感があるのと、地区が広い割に公開している家が少ないからかな。。。

自然な雰囲気の建物ほど、中を見てみたい。

お土産屋が数軒のみ。今回雨が降っているのもあり観光客は少なく寂しい・・・

やっぱり元々ずっとそこでやっている老舗や、地域の産業に新しいセンスを取り入れた店、地域の人々が通う飲食店などが

たくさん集まっているほど楽しいものだ。

少々見栄えが悪くても実際に使っていたリアリティのある建物には惹かれる。

天明年間(1780年代)に高田伝兵衛が作り出したという甘露醤油が醸造されていた、佐川醤油蔵。

ちょっとのぞいてみることに。

和小屋で支えられた中央の屋根の下に、間をあけず少し緩やかな勾配の下屋がつく形だ。

展示兼販売スペースとなっているが、佐川醤油のサイト(→こちら)によると、今もこの蔵で杉の三十石桶で伝統製法により

醤油を醸造していると書かれている。奥にある桶は実際に醤油を仕込んでいるものなのだろうか。それとも別の棟の

ことだろうか。

続く。