鳥取の続き。

たくみ割烹での昼食は2階の個室に通され、うれしいような、残念なような・・・1階の方が器などが

たくさん飾られ民芸を感じられるインテリアだったから。

![]()

まぁそれでも料理が来るまで廊下に飾られた額などを見たり料理の器を愛でながら食事をし、

帰りがけに1階も見せてもらった。

![]()

昼食後は隣の鳥取民藝美術館で焼き物や木工品などを鑑賞して目の保養。

島根~鳥取の数々の民芸窯へはゆっくり訪れたいと思っている。今回もひとつぐらい行けるか?という

話も出たが、見だしたら他へ行けなくなるので今回はパスしたのだった。

ま、結果的にそんな時間は全くなかったのだが(苦笑)。

![]()

さてこのあとも同行メンバーのいざないで、何かレアな建物に入れるというのでついていく。

・・・おや、あれのこと?

![]()

うわぁ~、円形!!すごい!鳥取にこんなのがあったのか!

円形校舎はいろいろ見ているが、これは円形病院だ。

旧横田胃腸科外科医院。今日はイベントをやっているので中へ入れるらしい。うぉ~~興奮!

![]()

院長が引退され空き家となっていたこの素敵な建物を活用して、ホスピテイル・プロジェクトという活動が

行われている。アーティストによる展示、ワークショップ、講演会などが開かれ、一般の人もこの空間を

楽しむことができる。

1階はワークショップをやっていたのか作りかけの屋台のような造作物が通路いっぱいにに置かれ、

建物がどうなっているのかもよくわからない状態。。。

![]()

階段を上がって2階へ行くと、おぉ、丸い。。

円筒の中心に柱があり、その周りに水場が。廊下の外側に部屋のドアが並んでいる。

![]()

![]()

そのうちの一室は、人々が持ち寄った本を集めた図書室となっていた。月1回開館しているとか。

お茶も飲めるらしく、時間があればここでまったりしたいなぁ。

![]()

部屋の大きさはいろいろで、ドアとドアの間に壁がほとんどとれないほど細かく仕切られている部屋もある。

開いているドアから中を覗くと、まるでショートケーキのような細い三角形(もはや扇形ではない)の

スペースで、両側の壁に手が届きそうな部屋は病室だったんだろうが、狭すぎないか?(笑)

![]()

小分けされた部屋はカプセルホテルや個人オフィスとして使えそう。占い部屋にもぴったり(笑)。

これが新しい駅前ビルだと全く面白くない。やっぱり、今では作れ(ら)ない構造や形もそうだし、

歴史やストーリーのある建物の魅力に、人々は吸い寄せられるのだろう。

そういう建物に寄ってくる感性が、まちを面白くするのだと思う。

![]()

いろんな法的制約もあるだろうが、これからの活用がとても楽しみ!!

さぁ、車へ戻ろう。時間が迫って来ているのでタクシーに乗ろうと思うのだが、探すと来ないもの。

結局歩いてしまった。

通りすがりの鳥取赤十字病院がインパクト大!

![]()

この突き出た部分はスロープだ。しかも水平連続窓。うぉ~っ!変わっているなぁ。

去年だったか、洋風建築めぐり講座で階段の代わりにスロープのある小学校を見学したのを思い出した。

![]()

こちらも目を引かれる建物。鳥取敬愛高等学校の校舎。L字型をしたかなり大きな建物。

![]()

鳥取は戦後建築も面白いなぁ!

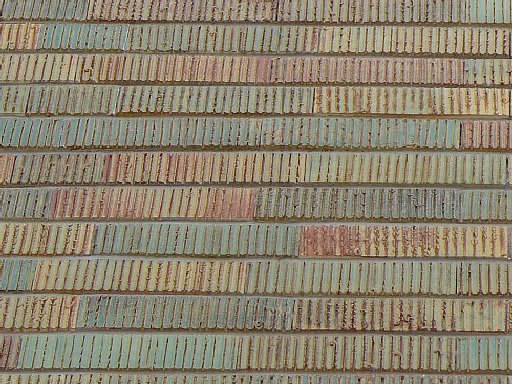

一面豆タイルのモザイク画は小さき花園幼稚園。歩道橋が真ん前にあるので正面から全体を眺められないのが

ちょっと残念。。。

![]()

もうタイムリミットが来ているのに最後のあがきで鳥取三洋電機の建物を見に行く。

パナソニックに買収された三洋電機の直轄する最後の事業である

三洋テクノソリューションズ鳥取が

投資ファンドに売却されることが決まり、三洋電機が消滅することになる、というニュースを少し前に見たが

その三洋テクノの母体が、1966(昭和41)年に設立された鳥取三洋電機だという。

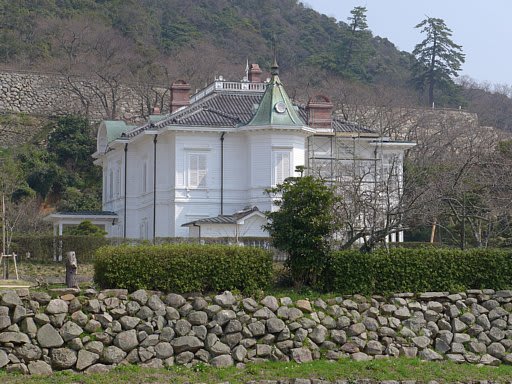

旧鳥取大学跡地に作られたという工場がここだったんだな。この洋館は鳥取大学農学部の前身である

旧鳥取高等農業学校の建物なのだとか。

三洋消滅のニュースを象徴するような広大な空き地がなんとも寒々しく、ぽつんと佇むこの建物が

とても寂しげに見えた。。。

![]()

もちろん中には入れず、柵の外からぱぱっと写真を撮ったら、一路空港へ!!

ナビの到着時刻はチェックインに完全に間に合わない時刻を表示しており、もうこれは運転手の

Tさんと天に任せるしかないと、平静を装いながらも、飛行機に乗り遅れたら特急で帰るしかないなぁと

考えていた・・・(汗)。

しかしTさんの華麗な運転のおかげでぐんぐんと到着時間は短縮され、何とか間に合った!!

慌しくも充実した二日間、同行の皆さんほんとにありがとうございました。

おわり。